„Position Statement: Towards Strengthened Research and Innovation Systems Across Europe 2022: Science Europe Recommendations to Reduce Research and Innovation Disparities and Foster Brain Circulation “ von Science Europe, Zusammenfassung und Interpretation

Author: Sascha Sardadvar

Die Geschichte der Menschheit ist geprägt vom Phänomen, dass sich durch Reisen und Migrationen auch das Wissen ausbreitet. Heute sind es v.a. Hochqualifizierte, denen zugeschrieben wird, zur sozialen und wirtschaftlichen Prosperität beizutragen. Dabei besteht allerdings das Problem, dass dies eher zugunsten der bereits prosperierenden Regionen und Länder passiert: Höhere Gehälter, treffsichereres Job-Matching und bessere Möglichkeiten, berufliche Ziele umzusetzen locken Forscherinnen und Forscher üblicherweise dorthin, wo bereits viel Forschung passiert. Auch innerhalb der EU profitiert das ökonomische Zentrum von der Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte.

Eine mögliche Lösung des Problems besteht darin, Migration als Kreislauf zu gestalten (daher der engl. Begriff „brain circulation“, für den es bislang keine treffende dt. Übersetzung gibt). Dahinter steht die Idee, dass Hochqualifizierte nicht nur auswandern, sondern zurückkehren und so erworbenes Wissen in ihre Heimatländer transferieren, wovon diese profitieren. Dadurch würde sich, so die Hypothese, das Wissen innerhalb der EU schneller verbreiten und zum Produktivitätswachstum in der gesamten EU beitragen.

Ein empirischer Befund hinsichtlich räumlicher Disparitäten der Innovationskraft innerhalb der EU zeigt keinen eindeutigen Trend, wie die EU-Kommission (2021, 2022) in ihren Berichten selbst einräumt: Auf Ebene der Nationalstaaten nahmen im Zeitraum 2015-2022 die Disparitäten innerhalb der Gruppen „Innovationsführer“, „starker Innovatoren“ und „mäßigen Innovatoren“ zwar ab, aber die Gruppe mit der geringsten Innovationskraft („aufstrebende Innovatoren“) ist weiter zurückgefallen. Auf Ebene der Regionen nehmen die Unterschiede hingegen ab.

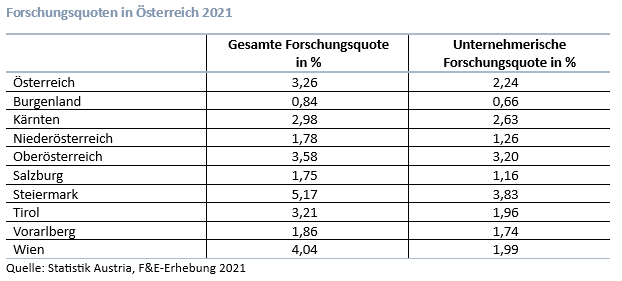

Berechnet man die Varianzen der EU-Innovationsindizes im Zeitverlauf 2015-2022, bestätigt sich der Befund: Auf regionaler Ebene haben die Disparitäten abgenommen, auf nationaler Ebene zugenommen. Die Konvergenz auf regionaler Ebene kann allerdings auch auf Entwicklungen innerhalb der Mitgliedstaaten zurückzuführen sein und sagt ohne tiefergehende Analyse nicht viel aus. Tatsache ist, dass sich die Zentren der Innovation auch geografisch im Zentrum Europas befinden: Nord-Europa, Benelux, West- und Süddeutschland, Ostfrankreich; Österreich und Norditalien können mit Abstrichen noch dazu gezählt werden. Die Neuen Mitgliedstaaten, Südeuropa und die Iberische Halbinsel liegen hingegen zurück. Daran hat sich, auch wenn es schwer zu glauben sein mag, seit Jahrhunderten nichts Wesentliches geändert.

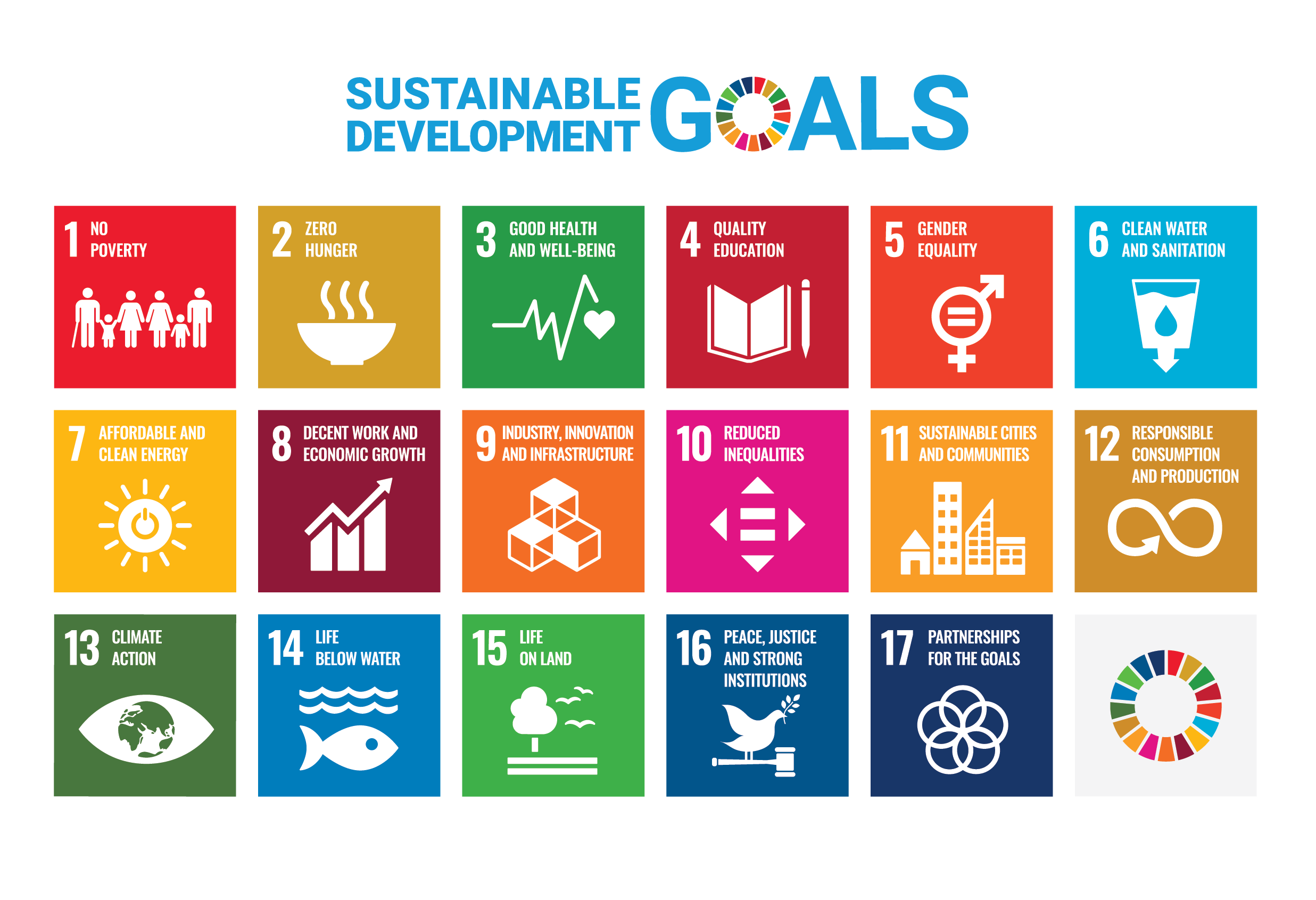

Science Europe hebt im Bericht hervor, dass die EU ihre führende Stellung im Bereich der Innovation stärken müsse und begreift die beschriebenen Disparitäten als Problem. Eine erhöhte „brain circulation“ zwischen europäischen Ländern wird als Lösung vorgeschlagen. Ferner wird erkannt, dass mehrere Mitgliedstaaten von der Abwanderung Hochqualifizierter („brain drain“) betroffen sind und Schwierigkeiten haben, ihre Talente zu halten. Zur Lösung dieses Problems hat Science Research vier Vorschläge:

- Alle Mitgliedstaaten sollen sich an Dialogen zur Reform von Forschungssystemen und -kulturen beteiligen

- Die Einstellungs- und Vergütungssysteme müssen transparent, effektiv und fair sein

- Forschungssysteme sollen mehr Trainings- und Mentorenprogramme ermöglichen

- Forscherinnen und Forscher sollen mehr Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer Forschungsideen haben

Science Europe erwähnt zwar das Problem niedriger Gehälter in bestimmten Ländern und Regionen. Inwiefern die vier Vorschläge die Abwanderung Hochqualifizierter Richtung Zentrum tatsächlich verhindern können, sei dahingestellt. Tatsächlich gehört die räumliche Konzentration von Wissen und Forschung zu den wesentlichen Merkmalen moderner Wirtschaftssysteme. Das muss gesamtwirtschaftlich nicht schlecht sein: Agglomerationseffekte können dazu führen, dass Forschung und Produktion an bestimmten Orten effizienter sind, weil hier bereits viel Forschung und Produktion stattfinden. Im 21. Jahrhundert dürfte die Bedeutung impliziten Wissens und informellen Wissensaustauschs eher noch zugenommen haben. Ein Pool an Wissen führt zu externen Skaleneffekte, von denen ansässige Forschungseinrichtungen – kommerzielle wie öffentliche – profitieren.

Die Wirtschaftsgeografie hat einige überzeugende Theorien entwickelt, warum Wissen und Produktion sich räumlich konzentrieren. Dazu gehören die Theorien der späteren Nobelpreisträger Gunnar Myrdal (1957) und Paul Krugman (1991), die marktwirtschaftliche Systeme als räumliche Zentrum-Peripherie-Beziehungen begreifen und beschreiben. Beide Theoretiker kommen zum Schluss, dass Zentrum und Peripherie nicht nur abhängig voneinander sind, sondern dass das Zentrum die Peripherie politisch und wirtschaftlich dominiert und von ihr mehr profitiert als umgekehrt, u.a. durch die Zuwanderung qualifizierter Beschäftigter.

So begrüßenswert mehr Transparenz und verbesserte Forschungsmöglichkeiten auch sein mögen, es wäre naiv zu glauben, dass damit die Disparitäten hinsichtlich der Innovationskraft innerhalb der EU beseitigt oder auch nur wesentlich verringert werden könnten. Es gehört vielmehr zum Wesen eines Wirtschaftraums, dass sich bestimmte ökonomische Aktivitäten räumlich konzentrieren und Prozesse zirkulärer Entwicklung selbstverstärkend sind. Und es gehört zum Wesen der Wirtschaftsgeschichte, dass durch historische Zufälle entstandene Startvorteile über Jahrhunderte bestehen bleiben (s. hierzu Sardadvar 2016). Aus den Theorien Myrdals und Krugmans folgt zusätzlich, dass vertiefte ökonomische Integration die Disparitäten zwischen Zentrum und Peripherie nicht schwächt, sondern sogar noch verstärkt. Migration ist hier nicht der einzige, aber einer der entscheidenden Faktoren.

Links:

Position Statement von Science Europe: https://era.gv.at/news-items/science-europe-presents-paper-on-brain-circulation/

EU-Kommission (2021): https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_en

EU-Kommission (2022): https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

Myrdal, Gunnar (1957): Economic Theory and Under-Developed Regions [dt. Aufl. 1974]. Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag