23 Dez WPZ und WPZ Newsletter – Dezember 2023

Der neue Newsletter von WPZ und WPZ Research ist da – wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen!

Der neue Newsletter von WPZ und WPZ Research ist da – wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen!

Wachstum und Wohlstand speisen sich aus der Fähigkeit zu Innovation und aus dem Humankapital, das in den Menschen steckt. Eine erfolgreiche Wirtschaft braucht Nachschub mit Talenten und mit neuen Ideen und Lösungen aus der universitären Forschung.

Die Universitäten sollen die Ergebnisse der Grundlagenforschung wie ein öffentliches Gut zur weiteren Nutzung bereitstellen. Mit angewandter Forschung können sie zusätzliche Einnahmen aus Beratungsleistungen, Patenten und industriellen Kooperationen erzielen. So können sie die staatliche Grundfinanzierung hebeln und ihre Leistungsfähigkeit weiter steigern. Die Universitäten müssen auf ein ausgewogenes Verhältnis von Lehre und Forschung achten. Spitzenleistungen in der Forschung sind in einer Massenuniversität mit hoher Lehrbelastung nur schwer möglich. Es würde schlicht die Zeit für Forschung fehlen. Zudem würden die Qualität der Lehre und damit die Chancen der Absolventen sinken.

Ein führendes Innovationsland muss mehr in seine Universitäten investieren als andere Länder auf den hinteren Rängen. Der Nachschub von neuen Ideen aus der universitären Forschung und von neuem ‘Humankapital’ dank Ausbildung auf dem neuesten Stand darf nicht stocken.

Autor: Univ.-Prof. Dr. Christian Keuschnigg, erschienen in: Expertenforum Kronenzeitung

The December HEInnovate webinar will take place on Thursday, the 14th December at 5pm CET and will discuss the topic of the Internationalisation of higher education in European HEIs.

The speakers will be from the Centre for Global and Inclusive Learning at The Hague University of Applied Sciences, the University of Toulouse Capitole and the Institute of Political Science in University Paris Est Créteil.

Click here for more information about this event and to register (registration required).

Gemeinsam mit Klaus Schuch präsentiert Brigitte Ecker den Forschungs- und Technologiebericht 2023 im Ausschuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung des Nationalrates am 28.11.2023. Im Fokus stehen die Ausgaben und Durchführung von F&E sowie die FTI-Leistungsperformance im internationalen Vergleich.

Parlamentskorrespondenz zur Debatte des Forschungsausschusses

Neben dem Beobachten der Zielerreichung der FTI-Strategie 2030 sowie sämtlicher FTI-politischer Maßnahmen und Initiativen, zeigt der Bericht Österreichs Performance in Wissenschaft und Forschung im internationalen Vergleich auf und umfasst auch das FoFinaG-Monitoring der elf zentralen Einrichtungen. Im Bericht 2023 wird mit dem Schwerpunktthema der Fokus auf die Grüne Transformation in Forschung und Wirtschaft gelegt.

Österreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2023 in Deutsch

Rezente Entwicklungen, wichtige Daten und Fakten kurz zusammengefasst im Factsheet

PARLAMENTSKORRESPONDENZ NR. 668 VOM 15.06.2023: Link

Zu den englischen Versionen: Link

In der Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung vervielfältigen sich die Anforderungen an Hochschulen. Welche Nahtstellen bestehen in der Weiterentwicklung der Hochschulbildung zwischen Zielgruppenorientierung, neuen Studienformaten, digitaler Transformation, Transferleistungen, Future Skills und Fachkräftebedarf einerseits und den Sustainable Development Goals (SDGs) andererseits?

Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren Michaela Moser (FH St. Pölten) und Verena Régent (WPZ Research) in Workshop 1 – „SDG4 Hochwertige Bildung: Zugang verbreitern“ zum Thema Wechselwirkungen zwischen hochschulischen Nachhaltigkeitsstrategien und Inklusion.

Ein Hochlohnland wie die Schweiz muss im weltweiten wissenschaftlichen Wettbewerb mithalten. Das bedingt überdurchschnittliche Investitionen in die Leistungsfähigkeit der Universitäten.

Autor: Univ.-Prof. Dr. Christian Keuschnigg, erschienen in: Finanz und Wirtschaft (FuW)

Was macht ein Land erfolgreich? Der Ideenreichtum, das angesammelte Wissen und das Unternehmertum der Landsleute. Leistungsfähige Universitäten spielen dabei eine entscheidende Rolle. Es fängt früh an, bevor die grössten Talente an den Universitäten «veredelt» werden. Selbst die besten Universitäten können nicht nachholen, was vorher in den Kindergärten und in der Qualität der Grundausbildung versäumt wurde. Die Rolle der Universitäten geht jedoch weit über ihren Bildungsauftrag hinaus. Sie sind ein zentraler Pfeiler des Innovationssystems.

The November 2023 HEInnovate webinar will discuss how higher education can support the development of the schools of the future and smart education. The speakers from the OECD, the Schoold of Educational Sciences at Tallinn University in Estonia and from imec Smart Education will share key findings from recent analytical work on how higher education can support the development of foundational competencies for innovation in secondary education, from the implementation of the school-university partnership programme „Future School“ and how a government-funded initiative brings together expertise from industry and higher education to develop tailor-made and innovative educational technology solutions.

Click here to read more about this event directly on HEInnovate.

Die „European Universities“ sind zukunftsorientierte Hochschulallianzen, die eine vertiefte und strukturierte Form der Zusammenarbeit aufbauen und Exzellenz in Bildung und Forschung zum Ziel haben. Die Weiterentwicklung der „European Universities“ ist ein Schlüsselelement der europäischen und österreichischen Hochschulpolitik.

Die Veranstaltung wird über die aktuellen Entwicklungen auf europäischer Ebene informieren und einen Austausch von Erfahrungen sowie Best Practice schaffen. Brigitte Ecker wird in ihrem Inputreferat zur Qualität der Zusammenarbeit in den Allianzen referieren.

The October 2023 HEInnovate webinar will discuss how international communities can foster entrepreneurial teaching and learning in different ways. This webinar will and engage representatives of the OECD, a European University Alliance and the Hult Prize Foundation to explore how different activities can shape and build entrepreneurial ecosystems and mindsets.

Click here to read more about this event directly on HEInnovate.

Der neue Newsletter von WPZ und WPZ Research ist da – wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen!

The consortium partners of GET-AHED hosted the first associate partner meeting on September 25, 2023 and welcomed representatives from the Regional University Network – European University RUN-EU, the Bündnis Nachhaltige Hochschulen, the Austrian Ministry of Education, Science and Research, the Irish Higher Education Authority and EURASHE to the online event.

Main focus of the meeting was to inform the associate partners about the different work packages and deliverables of the GET-AHED project and to discuss possible support on the dissemination of the platform across the EU HE community.

A very important element of the implementation of the overall project proposal is the consultative interaction between the project consortium and the associate partners as advisory board which will meet several times during the project.

The intention of GET-AHED is to act as a green transition digital buddy for the HE community across the EU. The platform will provide a range of tools to allow a multiple of HE stakeholder groups to promote and develop whole institutional approaches to sustainability which will focus on:

– Designing, implementing, and monitoring institution sustainability plans

– Supporting Higher Education leaders, in embedding sustainability into all aspects of the institution’s operations

– Supporting staff and students in promoting greater involvement in sustainability initiatives both internally and externally.

– Designing, implementing, and monitoring approaches related to sustainability operations of a HEI and in particular energy and energy related systems.

Wir suchen ab sofort eine wissenschaftliche Assistenz im Ausmaß von bis zu 12 Wochenstunden.

Wer sind wir

Ein junges, hoch ambitioniertes Team, welches – national und international gut vernetzt – sich wissens- und wirtschaftspolitischen Fragen widmet. Wir sind sowohl in der Grundlagen- als auch in der angewandten Forschung tätig. Zu unseren Prinzipien zählen Offenheit, Leistungsorientierung, sowie Freude an Herausforderungen und Teamgeist.

Ihr Profil

– Studium am Ende des Bachelors oder am Anfang des Masters

– Gute analytische Fähigkeiten, Zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise

– Grundkenntnisse in quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden

– Gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift in Deutsch. Englisch von Vorteil

Ihre Aufgaben

– Mitarbeit und Unterstützung bei nationalen und internationalen Studien, insb. im Bereich Hochschulforschung und FTI-Politik

– Aufbereitung von Primär- und Sekundärdaten

– Recherchetätigkeit und Zahlenkontrolle

– Mitarbeit beim Verfassen von Berichten und Präsentationen

Was bieten wir

– Spannende Projekte und die Möglichkeit, Ihr Wissen im sozial-wirtschaftswissenschaftl. Bereich zu vertiefen

– Anspruchsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team

– Flexible Arbeitszeiten, zentraler Standort in Wien, gutes Betriebsklima

– Möglichkeit für Homeoffice

– Vergütung nach FWF-Personalkostensätzen (Student. Mitarbeit: https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/personalkostensaetze)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. einem aussagekräftigen CV an: Dr. Brigitte Ecker, brigitte.ecker@wpz-research.com

Fachhochschulen stehen in mehrerlei Hinsicht im Wettbewerb: mit den Universitäten, was die Attraktivität der Studien betrifft, und mit anderen Arbeitgebern, was die Attraktivität der Fachhochschulen als Arbeitsplatz für Hochqualifizierte betrifft.

In der Studie von WPZ Research wird einerseits die gesellschaftliche Bedeutung der Fachhochschulen dargelegt, andererseits wird erklärt, welche Folgen es bei aktuell hoher Inflation hätte, würde die Finanzierung der Fachhochschulen seitens des Bundes nicht deutlich angehoben werden.

Die 26. Jahrestagung der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation fand vom 13. bis zum 15. September 2023 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg unter dem Titel „Valide Daten – rationale Entscheidungen – akzeptierte Steuerung?“ statt. Andreas Pfaffel, wissenschaftlicher Mitarbeiter von WPZ Research, präsentierte zum Thema „Chancen und Risiken der Partizipation bei der Ableitung von Empfehlungen in Evaluationen“.

Ein in der Evaluationspraxis häufig zu beobachtendes Problem ist, dass die Empfehlungen in Evaluationen von den verschiedenen Interessensgruppen nicht immer akzeptiert werden. Die liegt einerseits an den Rahmenbedingungen in Evaluationen (Zeit- und Ressourcenknappheit), die die Belastbarkeit empirischer Ergebnisse beeinflussen und andererseits aufgrund spezifischer Ziele und Perspektiven der Interessengruppen. Um die Akzeptanz der Empfehlungen, und Infolgedessen deren Umsetzung zu erhöhen, wurde ein partizipativer Ansatz vorgeschlagen, in welchem die Interessengruppen bei der Erarbeitung der Empfehlungen eingebunden werden. Eine Herausforderung dieses Ansatzes besteht primär darin, dass die Formulierung wichtiger Empfehlungen nicht durch einflussreiche Interessengruppen (insb. Auftraggebende) verhindert wird.

The next HEInnovate webinar will explore the concepts of sustainability education from the perspective of educators who are adopting novel methods, strategies, and processes in teaching to meet the complex sustainability challenges faced in the 21st century.

Click here for more information about the event and the speakers.

The GET-AHED project was presented in the sustainability track of the EAIR 2023 Conference in Linz by project coordinator Verena Régent. Particular focus was given to the HE Green Assessment tool, a dedicated sustainability self-assessment tool for higher education institutions which will be developed for the GET-AHED platform.

Only six months into the project, initial results could be presented with view to the dimensions and indicators underlying the self-assessment tool which were derived from a meta-study of existing tools conducting in the frame of the project. Sustainability self-assessment is considered a core solution when it comes to lifting the topic of environmental sustainability to the strategic level of higher education institutions. GET-AHED will combine its HE Green Assessment tool with two additional tools for environmental sustainability training and increasing energy efficiency in higher education institutions, and will thus support them to increase their visibility and performance in our common societal endeavour of the green transition.

Von 4. bis 7. September 2023 fand das N’Cyan Gipfeltreffen, mitveranstaltet von der FH St. Pölten, statt. In ihrem Impulsvortrag „Zusammen!Arbeit & Innovations!Netzwerke“ präsentierte Brigitte Ecker als Expertin zu Kooperationen aus Evaluierungssicht und Hochschulen als zentrale Akteure.

Mit den Neuerungen in der FACTORY und mit der FACTORY+ wurde bereits auf die Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Evaluierung von Startup Salzburg eingegangen. Brigitte Ecker, Geschäftsführerin des WPZ Research, fasst die Erkenntnisse zusammen: „Ein hoher Grad an Zufriedenheit unter den Teilnehmenden mit dem Startup-Salzburg-Programm ist der Ausweis dafür, dass der Weg über den Aufbau eines Inkubator-Netzwerks der richtige war. Dieses Netzwerk und dadurch entstandene Ökosystem ist eine große Stärke, ein USP, den es nun gilt, durch die Weiterentwicklung des Programms in Richtung mehr Individualität und die Schaffung eines Gründungszentrums als zentralen Ankerpunkt wie auch durch eine verstärkte Anbindung an nationale und internationale Netzwerke, wie z. B. das bundesweite AplusB-Programm oder Investor:innen-Netzwerke, zu heben.“

Im Rahmen diesjährigen EAIR-Konferenz in Linz, 3. – 6. September 2023 präsentiert Verena Régent, Senior Researcher bei WPZ Research, am 5. September 2023 das durch Erasmus+ geförderte und von WPZ Research geleitete Projekt GET-AHED. Nach den ersten 6 Monaten der insgesamt 3-jährigen Projektlaufzeit liegen bereits erste Ergebnisse vor, welche insbesondere die partizipative Entwicklung des Sustainability Self-Assessment Tools der GET-AHED Plattform betreffen.

Bei der diesjährigen Konferenz des Consortium of Higher Education Research (CHER) an der WU Wien (30. 8. – 1. 9. 2023) spricht WPZ-Senior Researcher Verena Régent über die Potenziale virtueller Mobilität für Forschende, insbesondere mit Hinblick auf den Abbau von Mobilitätsbarrieren. Dafür bezieht sie sich auf empirische Daten einer WPZ-Studie über die Stipendien- und Kooperationsprogramme des BMBWF, welche 2021-2022 von selbigem finanziert wurde.

Die fortschreitende Digitalisierung revolutioniert das Zahlen. Die Bestände von Bargeld nehmen ab. Digitales Zentralbankgeld für alle birgt jedoch Gefahren.

Christian Keuschnigg, in: Finanz und Wirtschaft» Nr.600 vom 12. August 2023

Eine digitale Revolution ist im Finanzwesen im Gang. Die Überwachung des Bankkontos und Überweisungen sind bequem zu Hause möglich. Bezahlen ist zunehmend per Mausklick und über alternative Anbieter auf dem Handy möglich. Die Verwendung des Bargelds schwindet, der Euro wird digital. Nun kündigen die EZB und die Europäische Kommission digitales Zentralbankgeld für alle an, einen „digitalen Euro“. Privatpersonen sollen direkt ein Konto bei der EZB eröffnen und dort digitales Bargeld erhalten können, um schnell und kostensparend zu überweisen. Mit Apps wird es möglich, das Guthaben überall auf mobilen Geräten und Privatcomputern zu verwalten und mit einem Klick europaweit zu zahlen.

Michael Altorfer, Universität St. Gallen.

Mit CO2 Steuern bekämpfen wir den Klimawandel. Steuern erhöhen die Kosten. Mit F&E können die Unternehmen Emissionen reduzieren, Kosten sparen, und wieder klimafreundlich wachsen.

PDF

St. Galler Studierende der Volkswirtschaftslehre bereiten Kernergebnisse der akademischen Forschung für die wirtschaftspolitische Debatte auf. Informieren Sie sich auch über die Veröffentlichungen der Initiative Next Generation auf APA Science und „Die Volkswirtschaft“ des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO).

Österreich im European Innovation Scoreboard 2023 konstant im vorderen Mittelfeld – Analyse und Interpretation.

Sascha Sardadvar, Brigitte Ecker (WPZ Research).

Der European Innovation Scoreboard (EIS) misst die Innovationsleistung der EU-Mitgliedstaaten sowie einiger weiterer Staaten und vergleicht diese anhand ausgewählter Dimensionen und zugrundeliegender Indikatoren im Kontext von Forschung, Technologie und Innovation. Österreich hat sich gegenüber 2022 auf den ersten Blick verbessert: Im EIS 2023 liegt Österreich auf Platz 6, im EIS 2022 lag Österreich auf Platz 8.

Allerdings – mit Blick auf die revidierten Daten – lag Österreich auch 2022 bereits auf Platz 6. Der Vorsprung auf die EU hat sich den revidierten Daten zufolge kaum verändert: Österreichs Gesamt-Index liegt 2023 19,85% über dem Wert der EU, nach den revidierten Daten lag Österreichs Gesamt-Index 2022 mit 19,91% knapp höher. Österreich befindet sich – wie in den Jahren davor – in der Gruppe der „starken Innovatoren“, deren Mitglieder sich immer mehr zueinander angleichen.

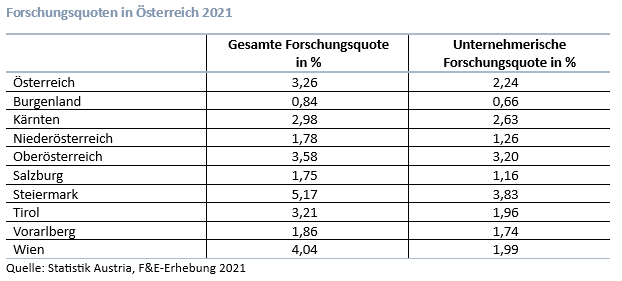

Die am 18. Juli 2023 von der Statistik Austria veröffentlichten Detaildaten zu Forschung und Entwicklung (F&E) der F&E-Erhebung 2021 zeigen, dass sich die interregionalen Unterschiede (gemessen als Varianz der logarithmierten Forschungsquoten) vergrößert haben und den höchsten Stand seit 2007 erreichen. An der Spitze liegt wie jedes Jahr die Steiermark mit einer Forschungsquote (= Ausgaben für F&E als Anteil am regionalen BIP) von 5,17 %, an zweiter Stelle Wien mit 4,04%. Im Großraum Wien und der Obersteiermark plus Graz-Umgebung haben sich regionale Forschungscluster herausgebildet, in denen bspw. auch wagniskapitalfinanzierte Start-ups und universitäre Spin-offs überproportional häufig ihre Standorte haben.

Etwas anders als das Gesamtbild sehen die Daten aus, wenn nur unternehmerische F&E berücksichtigt wird. Die Quote für Gesamt-Österreich liegt bei 2,24%, unter den Bundesländern liegt die Steiermark mit 3,83% vor Oberösterreich mit 3,20%. Wien liegt hier mit 1,99% hinter Kärnten (2,63 %) nur auf Rang vier. Einen besonders hohen Anteil unternehmerischer F&E weist auch Vorarlberg auf: 1,74 Prozentpunkte der Forschungsquote von 1,86% entfallen auf Unternehmen. Die interregionalen Unterschiede sind insgesamt etwas geringer ausgeprägt als bei den gesamten Forschungsquoten.

Links:

Regionale Gesamtrechnungen der Statistik Austria: https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/regionale-gesamtrechnungen

Daten der Statistik Austria zur F&E-Erhebung 2021: https://www.statistik.at/statistiken/forschung-innovation-digitalisierung/forschung-und-experimentelle-entwicklung-fe/fe-in-allen-volkswirtschaftlichen-sektoren/fe-auswertungen-sektoruebergreifend

Studie der WPZ Research u.a. zur räumlichen Verteilung universitärer Spin-offs innerhalb Österreichs: https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/BMBWF_WTT_Spin-off_final_barrierefrei.pdf

Fortunat Ramming, Universität St. Gallen.

Wenn der Staat Forschungsgelder kürzt, weichen den Universitäten auf Drittmittelfinanzierung aus. Das mindert die Qualität der Forschung und die Gründung von High-Tech-Start-ups.

PDF

St. Galler Studierende der Volkswirtschaftslehre bereiten Kernergebnisse der akademischen Forschung für die wirtschaftspolitische Debatte auf. Informieren Sie sich auch über die Veröffentlichungen der Initiative Next Generation auf APA Science und „Die Volkswirtschaft“ des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO).

Die vorliegende Studie wurde von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) und dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) beauftragt und im Zeitraum zwischen 1. September 2022 und 31. März 2023 durchgeführt.

Ziel der Studie ist es, das Open Innovation in Science (OIS) Center und das Career Center (CC) der LBG zu evaluieren und mögliche Szenarien für ihre Weiterentwicklung aufzuzeigen. Der empirische Teil der Evaluierungsstudie fußt auf einem Mixed Methods-Forschungsdesign, bestehend aus qualitativen und quantitativen Erhebungs- und Auswertungsinstrumenten, welche u.a. eine standardisierte Online-Befragung, insgesamt 111 leitfadengestützte qualitative Interviews, eine komparative und eine kontrafaktische Analyse sowie die Reflexion mit einem eigens für jedes Center eingerichteten Sounding Board beinhalten.

The Second Education and Innovation Summit “Nurturing Europe’s talents, shaping the future” will be held on 27 June 2023. The hybrid event – held online and in Brussels – will bring together key players working in education and innovation to share best practices, discuss challenges and progress towards objectives in the European Strategy for Universities and the new European innovation Agenda, as well as inspire further actions to be taken!

At this occasion, the updated HEInnovate self-assessment tool will be launched after having undergone a revision, featuring enhanced statements, input papers discussing the relevance of all eight key areas (or dimensions), a description of the European policy context related to entrepreneurship and innovation in higher education as well as a selection of possible actions to take once your self-assessment has been completed. The revision took into account the current policy developments in higher education, such as the European Strategy for Universities.

Registrations are still open, and as it is a hybrid event you can choose to attend in person or virtually:

Click here to read more about this event directly on HEInnovate.

Am 21. 6.2023 (16:30-19:30) laden Austria Wirtschaftsservice und die Wirtschaftsagentur Wien zum Business Treff ein, um mehr über aktuelle Entwicklungen sowie nationale und internationale Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, ihre „Perspektive“ einzubringen, um gemeinsam einen Beitrag zur Nachhaltigkeitstranformation von Lebensmittelsystemen zu leisten. Brigitte Ecker, WPZ Research, ist Teilnehmerin des Roundtable – Sustainable Food Systems – Perspektiven.

Am 19. 6.2023 (15:00) findet in Vorarlberg in Zusammenarbeit zwischen aws Austria Wirtschaftsservice und Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) eine Informations- bzw. Netzwerkveranstaltung rund um „Sustainable Food Systems“ mit einem Blick auf die aws Sustainable Food Systems Initiaive und ersten Eckpunkten zur geplanten monetären Förderung sowie weiteren spannenden Inputs statt. Unter den Programmhighlights der Beitrag von WPZ Research: „Nachhaltigkeitsinnovationen als Gamechanger“.

Jedes Jahr legt die Bundesregierung einen Forschungs- und Technologiebericht vor, der einen Überblick gibt über die Förderungen von Forschung, Technologie und Innovation (FTI) durch Bundesmittel in Österreich. Auch heuer haben die Ressortzuständigen – Martin Polaschek als Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Leonore Gewessler als Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie Martin Kocher als Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft – einen gemeinsamen Bericht über die aktuellen forschungspolitischen Entwicklungen und den Stand der Umsetzung der FTI-Strategie 2030 der Bundesregierung in Auftrag gegeben.

WPZ-Senior Researcher Verena Régent präsentiert am Donnerstag, 15. Juni ihr Paper „Evaluating transformative innovation policy (TIP) instruments with the example of the Austrian program INNOVATORINNEN” auf der diesjährigen Eu-SPRI-Konferenz in Brighton, England. Sie geht dabei der Frage nach, inwiefern die WPZ-Begleitforschung des FFG-/BMAW-Programms INNOVATORINNEN den theoretischen Erfordernissen einer TIP-Evaluierung nahekommt.

Link zur Konferenz: Programme | Eu-SPRI 2023 (euspri2023.com) )

Ihre Meinung ist wichtig für die Entwicklung eines neuen Formats für den INNOVATORINNEN Club zum Thema „Role Models & Gestalterinnen von Drittmittel-Projekten sichtbar machen“. Deshalb lädt Sie die FFG zu einem der zwei Termine der Fokusgruppe ein, bei der mit „Personas“ (bekannt aus der Design Thinking-Methode) arbeitet wird:

– Donnerstag, 29.6. von 11-12:30 online

– Montag, 3.7. von 17-18:30 in Wien (mit anschließender Vernetzungsmöglichkeit)

Geleitet wird der Prozess von WPZ Research und als Dankeschön für ihre Zeit erhalten Sie einen Fixplatz bei einer INNOVATORINNEN Club-Veranstaltung.

Hochschulen sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten, Herausforderungen und Erwartungen konfrontiert, die eine Anpassung institutionellen Handelns mit sich bringen. Externe und interne Einflussgrößen haben den Umgang mit Unsicherheiten in unterschiedlichen Bereichen der Hochschulen wesentlich geprägt; ein dynamisches Umfeld und der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel die Zielgruppenorientierung in Hochschulsystemen verstärkt.

Die Vermittlung digitaler Querschnittskompetenzen an europäischen Hochschulen. Empirische Befunde aus Österreich, Irland und Portugal. In: Attila Pausits, Magdalena Fellner, Elke Gornik, Karl Ledermüller, Bianca Thaler (Hrsg.). Uncertainty in Higher Education. Hochschulen in einer von Volatilität geprägten Welt. Studienreihe Hochschulforschung Österreich, Band 4, ISBN 978-3-8309-4688-5. Waxmann Verlag, Münster.

Link

Der neue Newsletter von WPZ und WPZ Research ist da – wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen!

Der Österreichische Forschungs- und Technologiebericht ist ein Lagebericht gemäß § 8 Forschungsorganisationsgesetz (FOG) über die aus Bundesmitteln geförderte Forschung, Technologie und Innovation in Österreich und wird im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) in Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) sowie dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) erstellt.

Neben dem Beobachten der Zielerreichung der FTI-Strategie 2030 sowie sämtlicher FTI-politischer Maßnahmen und Initiativen, zeigt der Bericht Österreichs Performance in Wissenschaft und Forschung im internationalen Vergleich auf und umfasst auch das FoFinaG-Monitoring der elf zentralen Einrichtungen. Im vorliegenden Bericht wird mit dem Schwerpunktthema der Fokus auf die Grüne Transformation in Forschung und Wirtschaft gelegt.

Österreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2023 in Deutsch

Rezente Entwicklungen, wichtige Daten und Fakten kurz zusammengefasst im Factsheet

PARLAMENTSKORRESPONDENZ NR. 668 VOM 15.06.2023: Link

Zu den englischen Versionen: Link

Wenn es brennt, brauchen Firmen schnell Eigenkapital in großen Schüben. Das ist die Voraussetzung für weiteren Kredit. Ein großer Kapitalmarkt begünstigt die Eigenkapitalfinanzierung von außen. Externes Eigenkapital wirkt als Stoßdämpfer und Wachstumstreiber. Was zu tun ist, lesen Sie im Beitrag für Open Access Government.

Die aws Sustainable Food Systems Initiative ist Teil einer gemeinsamen, mit dem Wissenschaftsfonds FWF umgesetzten und aus Mitteln des Fonds Zukunft Österreich durch die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung finanzierten Initiative, um (radikale) Innovationen in Lebensmittelsystemen gesamtheitlich von der Grundlagenforschung bis hin zu konkreten Innovationsvorhaben zu begünstigen.

WPZ Research hat im Auftrag der aws gemeinsam mit dem Institut FiBL Österreich und Univ.-Prof. Dr. Sigrid Stagl die Hintergrundstudie verfasst und wird in Vorarlberg und Wien mit einem Impuslvortrag bzw. am Round Table vertreten sein.

The May HEInnovate webinar will take place on Thursday, May 25, 2023 at 5pm CEST.

The webinar will explore the objectives and the results of the EIT HEI Capacity Building Initiative so far. In addition, HEInnovate first-hand users will report about their institution’s experience with the self-assessment tool and the results achieved.

Participation in the webinar requires registration – please register here.

Click here to read more about this event directly on HEInnovate.

Die globale Mindeststeuer für Konzerne dreht sich um Steuergerechtigkeit, Standortattraktivität und die Verteilung zusätzlicher Einnahmen. Ein Expertenblick von Univ.-Prof. Christian Keuschnigg auf die Vorlage, über die am 18. Juni abgestimmt wird.

Univ.-Prof. Christian Keuschnigg war Mitglied der von Bundesrat Ueli Maurer einberufenen Expertengruppe Steuerstandort Schweiz.

Ein Vorteil im internationalen Wettbewerb um die besten Unternehmen ist in Gefahr. Die Schweiz konnte bisher mit einer moderaten Gewinnbesteuerung vielen multinationalen Unternehmen ein steuerlich attraktives Umfeld bieten und die nationale Standortattraktivität stärken. Der OECD-Mindestsatz von 15% auf Konzerngewinnen verringert die fiskalische Attraktivität der Schweiz. Die Mehreinnahmen müssen also der Standortförderung dienen.

Ein Beitrag von Univ.-Prof. Christian Keuschnigg in „Finanz und Wirtschaft“

Weitere Beiträge

Von 3.-6. September 2023 findet das EAIR Forum 2023 in Linz an der FH Oberösterreich statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird der Beitrag „Self-Assessment of Environmental Sustainability in Higher Education Ecosystems – Presenting GET-AHED, a New Digital Approach“ (Track 2: Sustainability and Higher Education) präsentiert.

Im Rahmen des zweiten Demo Days zum Spin-off Fellowship Programm (powered by BMBWF) mit dem Ziel den angehenden Gründerinnen und Gründern insbesondere bei nachgelagerten Förderagenturen oder auch Investorinnen und Investoren möglichst frühzeitig zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, wurden die Ergebnisse aus der Studie „Wirkungen des Wissens- und Technologietransfers, im Speziellen von Spin-offs: Eine makro- und mikroökonomische Analyse“ unter Beisein von BM Martin Polaschek und Henrietta Egerth-Stadlhuber, Geschäftsführerin der FFG, präsentiert.

Ankündigung der Buchpräsentation am 14. Juni 2023: Von der Geschlechterpolitik zur diversitätsorientierten Gleichstellungspolitik im österreichischen Hochschul- und Forschungsraum. Dialoge zwischen Wissenschafter/inne/n und Praktiker/inne/n zu den Entwicklungen von 2000 bis 2022.

Im Rahmen der Veranstaltung werden wesentliche Entwicklungen im österreichischen und europäischen Kontext skizziert, Erreichtes reflektiert und diskutiert mit dem Ziel, bestehendes Wissen zu sichern und für die aktuelle und zukünftige Politikgestaltung nutzbar zu machen.

Co-Autoren: Verena Régent, Brigitte Ecker, Charlotte Alber und Sabine Pohoryles-Drexel

Datum: 14. Juni 2023, 14:00 bis 17:00 Uhr

Ort: Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27A ‚ 1010 Wien

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Warum investieren Unternehmen nicht mehr, und warum wollen die Jungen nicht mehr so viel arbeiten wie früher?

Der Autor: Christian Reiner ist Professor für Ökonomie und Statistik an der Lauder Business School in Wien und unterstützt das Team von WPZ Research. Seine Forschungsschwerpunkte sind globale Lieferketten sowie Industrie- und Regionalökonomik. Inhaltlich befasst er sich zurzeit mit der langfristigen Entwicklung der Wettbewerbsintensität in Österreich.

Bildnachweis: Peter Kufner, Die Presse

Arbeit und Kapital tun nicht ihren Job. Eine säkulare Stagnation ließ die Investitionen trotz niedriger Zinsen hinter den privaten Ersparnissen zurückbleiben, und die Arbeitsproduktivität schwächelt ebenfalls. Auch beim Produktionsfaktor Arbeit läuft nicht alles rund. Junge Menschen entscheiden sich zunehmend für mehr Freizeit bei gleichzeitiger Arbeitskräfteknappheit.

The April HEInnovate webinar will take place on Thursday, April 27, 2023 at 5pm CEST.

The webinar will explore the EIT Deep Tech Talent Initiative (https://eit.europa.eu/our-activities/deep-tech-talent-initiative) as well as the Pledge for Deep Tech Talents (https://www.eitdeeptechtalent.eu/the-pledge/join-the-pledge/) through which partners and interested organisations can contribute to the initiative’s objective.

Participation in the webinar requires registration – please register here.

Click here to read more about this event directly on HEInnovate.

Am 10.05.2023, ab 13:00 Uhr findet im Sitzungssaal der FFG in der Sensengasse 1, 1090 Wien ein zweiter Demo Day im Rahmen des Spin-off Fellowship Programms (powered by BMBWF) aus. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den angehenden Gründerinnen und Gründern insbesondere bei nachgelagerten Förderagenturen oder auch Investorinnen und Investoren möglichst frühzeitig zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen.

Brigitte Ecker, Geschäftsführerin von WPZ Research GmbH, wird im Rahmen einer Keynote die Ergebnisse aus der Studie „Wirkungen des Wissens- und Technologietransfers, im Speziellen von Spin-offs: Eine makro- und mikroökonomische Analyse“ präsentieren.

Nähere Informationen sowie die Agenda finden sich hier.

Zur Anmeldung (bis spätestens 28.4.2023 möglich)

Während die Forschungsquote (= Anteil der Ausgaben für F&E am BIP) in Österreich weiterhin steigt und nach neuer Schätzung der Statistik Austria 2023 mit 3,22% den höchsten Wert aller Zeiten erreichen wird, sind die Ausgaben der heimischen Unternehmen als Anteil am BIP im COVID-19-Jahr 2020 von 1,51% im Jahr 2019 auf 1,32% zurückgefallen und haben seither noch nicht das Niveau der späten 2010er-Jahre erreicht: Für 2023 wird ein Anteil von 1,39% erwartet. In dieser Zahl nicht enthalten sind die Forschungsprämie (eine Steuergutschrift in Höhe von 14% der unternehmerischen F&E-Ausgaben), welche 2023 0,23% des BIP erreichen wird, sowie F&E-Finanzierung durch das Ausland (2023: 0,53%), worin auch Ausgaben ausländischer Unternehmen erfasst sind.

Die Frage ist, wie der relative Rückgang der durch heimische Unternehmen finanzierten F&E zu interpretieren ist.

Für Deutschland zeigt eine neue Studie des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), dass die COVID-19-Pandemie die Innovationstätigkeit langfristig verändern könnte. Es ist zwar vergleichsweise normal, dass Unternehmen in Krisenzeiten die Risiken zu reduzieren suchen und daher F&E-Ausgaben senken. Die Autorin und die Autoren der genannten Studie sehen allerdings auch langfristige Effekte, da von der Pandemie negativ betroffene Unternehmen auch in Zukunft Innovationsaktivitäten kürzen werden. Interessanterweise zeigt sich auch eine Reduktion der Innovationsaktivitäten bei von der Pandemie positiv betroffenen Unternehmen: Diese versuchen von einem Steigen der Nachfragen besonders zu profitieren, indem sie kurzfristig den Umsatz ankurbeln und die Produktionskapazitäten ausweiten, auf Kosten der Innovationsaktivitäten.

Wie die Zahlen der Statistik Austria zeigen, scheinen auch Österreichs Unternehmen vom „Long-Covid“-Syndrom betroffen zu sein.

Links:

Globalschätzung der F&E-Ausgaben der Statistik Austria: https://www.statistik.at/statistiken/forschung-innovation-digitalisierung/forschung-und-experimentelle-entwicklung-fe/forschungsquote-globalschaetzung

Zitierte Studie des ZEW: https://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp23014.pdf

Der Gründerfonds der Austria Wirtschaftsservice (aws) zählte von 2013-2022 zu den wichtigsten Wagniskapitalgebern Österreichs. Er wird nun unter dem Namen Gründungsfonds einen Nachfolger erhalten, der über eine Tochter der aws verwaltet wird. Der Gründerfonds hat entscheidend dazu beigetragen, den Mangel an Wagniskapital in Österreich zu reduzieren.

Auch wenn in der jüngeren Vergangenheit Groß-Investitionen in zwei österreichische Start-ups (Bitpanda und GoStudent) für eine statistische Verbesserung gesorgt haben, liegt Österreich bei Wagniskapital-Investitionen innerhalb der EU aktuell an abgeschlagener 17. Stelle. Das Besondere am Gründungsfonds ist – wie bei anderen aws-Programmen – dass die aws als staatlicher Investor nicht allein investiert, sondern gemeinsam mit privaten Investoren. Somit wird privates Kapital mobilisiert, d.h. die private Finanzierung von Start-ups wird stimuliert. Da es sich nicht um Förderungen, sondern um Investitionen handelt, profitiert im Erfolgsfall auch die aws als Kapitalgeber.

Links:

aws: https://www.aws.at/

Wagniskapitalausgaben als Teil-Indikator des Europäischen Innovationsanzeiger: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard/eis

The Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) will launch „The Routledge Handbook of Comparative Economic Systems“ on March 23, 2023.

The Routledge Handbook of Comparative Economic Systems examines the institutional bases of economies, and the different ways in which economic activity can function, be organized and governed. It examines the complexity of this academic and research field, assessing the place of comparative economic studies within economics, paying due attention to future perspectives, and presenting critically important questions, analytical methods and relative approaches.

Innovative Unternehmen brauchen Eigenkapital, um Risiken zu bewältigen und weiteren Bankkredit zu ermöglichen. Private Equity, die Beteiligungsfinanzierung von außen, bringt es in großen Schüben. Das fördert Wachstum und Stabilität, ein zweifacher Gewinn für die Volkswirtschaft.

Lesen Sie mehr dazu im Beitrag für Open Access Government

Österreich zählt zu den Schlusslichtern unter den EU-Mitgliedsstaaten mit Blick auf die Frauenquote in Wissenschaft und Technik (unter 50%) – führend sind hier die baltischen Staaten mit Frauenanteilen um die 60%. Unter den Erfinder*innen von IP5-Patentfamilien liegt Österreich mit einem Frauenanteil von nur 5% sogar an letzter Stelle.

Eine Erhebung des WPZ Research im Rahmen der Begleitforschung zum FFG-Programm INNOVATORINNEN zeigte jüngst, dass Frauen in Wissenschaft und Forschung in hohem Maße Organisationskulturen und Vereinbarkeitsfragen als hinderlich für berufliches Fortkommen in diesem Bereich empfinden. Anlässlich des heutigen internationalen Weltfrauentags muss erneut auf strukturelle Defizite hingewiesen werden, die Frauen auf dem Weg in die F&I sowie ihre professionelle Entfaltung maßgeblich behindern.

Ex-IHS-Chef Christian Keuschnigg sieht die Schweizer Mietpreisbremse skeptisch. Statt für eine Mietpreisbremse wie in der Schweiz plädiert der in St. Gallen lehrende Ökonom Christian Keuschnigg für eine Stützung jener Haushalte, die das brauchen.

Die Presse: In Österreich werden Mieten in der Regel mit der vollen Inflationsrate angehoben, in der Schweiz nur zu 40 Prozent. Sollte Österreich dem Schweizer Modell folgen?

Photo: Wilke

Im Müll liegt ein Vermögen. Die Wiederverwertung ersetzt knappe Rohstoffe. Je mehr zum Recycling kommt, desto weniger landet in der Deponie oder in der Verbrennung. Das schont die Umwelt und spart Entsorgungskosten.

Produktion braucht Nachschub. Die Wirtschaft hat die Wahl. Sie kann Material aus Rohstoffen gewinnen, oder den Müll sammeln, sortieren und wiederverwerten. Ob Altkleider, Metalle, Möbel, Glas oder Elektroschrott, die Idee ist einfach. Aus alt mach neu.

So schliesst sich der Kreislauf. Etwa die Hälfte des Mülls geht in das Recycling, und beinahe 15% des Materialbedarfs stammt aus Recycling. Der Trend ist stark steigend.

Recycling hat Grenzen. Aber Innovation kann Grenzen verschieben. Die Universitäten entwickeln wiederverwertbare Materialien. Die Industrie investiert in F&E. Sie kann Materialauswahl und Produktdesign so abändern, dass am Ende des Konsums das Recycling besser gelingt.

Recycling hat Zukunft. Wenn die Rohstoffe knapp werden, steigen die Preise für Materialien. Umso profitabler wird das Recycling. Es winkt eine dreifache Dividende: Wir können die Rohstoffabhängigkeit reduzieren, Entsorgungskosten sparen, und erst noch die Umwelt schonen.

Autor: Christian Keuschnigg

Ein neuer Trend ist die zunehmende Verlagerung der Grundlagenforschung von den Unternehmen in die Universitäten. Das führt zu einer neuen Arbeitsteiligkeit in der Forschungslandschaft. Die Universitäten spezialisieren sich mehr auf komplexe und riskante Grundlagenforschung mit noch unsicheren Anwendungsmöglichkeiten. Die Unternehmen investieren vorwiegend in anwendungsorientierte F&E mit hohen Chancen der Kommerzialisierung. In dieser Arbeitsteiligkeit hängt die Wirtschaft stärker vom Nachschub mit neuen Ideen aus der Forschung der Universitäten ab. Die Bedeutung der universitären Forschung für Innovation und Wachstum nimmt zu. Regionen mit einer lokalen Universität weisen mehr Patentanmeldungen auf und sind innovativer als andere Regionen ohne eine eigene Universität.

Christian Keuschnigg, Herausgeber.

Quelle: Schoellman, Todd und Vladimir Smirnyagin (2021), The Growing Importance of Universities for Patenting and Innovation, Federal Reserve Bank of Minneapolis, und Yale University School of Management.

The February HEInnovate webinar “How transnational education (TNE) can help your HEI to become more entrepreneurial” will take place on Thursday, the 23rd February at 5pm CET.

In this webinar, representatives from Education Insight, the German Academic Exchange Service (DAAD) and the Universities UK International will explore how transnational education links to the HEInnovate dimension of the Internationalised institution, hearing the contribution of experts from the field of TNE.

Participation in the webinar requires registration, through the following link: Register now for free

Die Industriellenvereinigung und der Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung laden zur Veranstaltung „PädagogInnenbildung am Prüfstand. Ist sie tauglich für die Zukunft?“ am Mittwoch, 25. Januar 2023, 18:15 bis 20:15 Uhr im Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien, ein.

Mit dem Bundesrahmengesetz zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen im Jahr 2013 wurden zentrale legistische Weichen in der PädagogInnenbildung gestellt. Im Rahmen der Veranstaltung werden die umfassenden Evaluierungsergebnisse präsentiert und neue Inhalte einer modernen und zukunftsgerichteten Aus- und Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen sowie die Weiterentwicklung der PädagogInnen-Profession diskutiert.

Studienautor und Leiter der Evaluationsstudie Dr. Andreas Pfaffel, WPZ Research, wird im Rahmen der Podiumsdiskussion die Studienergebnisse präsentieren.

Photo: Istock

Im Rahmen unseres Projekts „Nachhaltigkeitsinnovationen & Transformation von Lebensmittelsystemen“ im Auftrag der aws durften wir schon mit ProjectTogether zusammenarbeiten, um ihre Ansätze kennenzulernen und u.a. ihren Spirit nach Österreich zu bringen. Auch waren wir im Dezember beim Retreat in Berlin dabei. Die Auszeichnung beim World Economic Forum (WEF) 2023 in Davos ist großartig und wir freuen uns mit dem gesamten ProjectTogether Team über den Schwab Foundation’s Collective Social Innovation Award 2023. Herzlichen Glückwunsch!

Photo: Project Together, https://projecttogether.org/schwab-foundation-award/

Bruno Lindorfer und Sascha Sardadvar, 19. Jänner 2023.

Eine der offenen Fragen der Makroökonomik betrifft die seit Jahrzehnten zu beobachtende Verlangsamung des Produktivitätswachstums (Produktivität = Arbeitsstunden / BIP) in den etablierten Industriestaaten, darunter Österreich. Dazu gibt es verschiedene Hypothesen, bis hin zur Frage der Messung selbst. Eine Hypothese, die zunehmend Aufmerksamkeit erhält, geht von einem abnehmenden Grenzertrag von F&E aus. Es wird zwar immer mehr in F&E investiert, aber auch außerhalb der Makroökonomik verstärkt sich der Eindruck, dass die großen Innovationen ausbleiben, darunter solche, die alten Vorhersagen zufolge längst existieren sollten: Fusionsreaktoren, AIDS-Impfung, selbstfahrende Autos…

In einem kürzlich in Nature erschienen Artikel stellen Michael Park, Erin Leahey und Russel J. Funk in umfassenden, quantitativen Analysen von 25 Millionen wissenschaftlichen Publikationen sowie 3,9 Millionen Patenten im Zeitraum 1945‑2010 fest, dass der Anteil disruptiver Innovationen seit 1950 deutlich gesunken ist und weiter sinkt. Das bedeutet, dass es seit 1950 eine Verlangsamung im Technologietransfer gibt, womit die Umsetzung von Grundlagenforschungsergebnissen in innovative Waren und Dienstleistungen gemeint ist. Anders formuliert: Man braucht immer mehr Einsatz, um zum gleichen Innovationsgrad zu gelangen.

Man könnte das Phänomen auch als Verlängerung der Zeiträume von einem Kondratjew‑Zyklus zum nächsten bezeichnen. Der Ökonom Kondratjew fand, dass grundlegende, neue technische Erkenntnisse massive, positive Wachstumszyklen auslösen können (die Kondratjew‑Zyklen) und zu einer längeren Phase steigender Produktivität und im Idealfall auch Wohlstand führen. Der erste große Kondratjew-Zyklus wurde 1800‑1847 durch die Erfindung der Dampfmaschine ausgelöst. Der zweite große Kondratjew‑Zyklus wurde 1847‑1893 durch die großtechnische Herstellung von Stahl und die Eisenbahn ausgelöst usw.

In oben genannter Studie versuchen die Autoren und die Autorin, Erklärungen für die Ursachen der Verlangsamung des Technologietransfers von der Wissenschaft in innovative Produkte zu geben, müssen aber konstatieren, dass es keine schlüssige Erklärung gibt und vieles noch im Unklaren liegt. Zusätzlich zu den in der Publikation genannten möglich Ursachen könnten folgende Ursachen für die beobachtete Verlangsamung des Technologietransfers verantwortlich sein:

Eine Lösung des Problems – wenn es denn besteht – ist nicht in Sicht. Zum Beispiel die Frage der Rolle des Staats: In einem Leitartikel zum Thema schreibt der Economist 2013, der Staat solle Unternehmen möglichst nicht im Wege stehen, wenn er Innovationen ermöglichen will. Spätestens seit Mariana Mazzucatos einflussreichen Buchs zur positiven Rolle des Staats im Bereich der Innovationen, das im selben Jahr erschien, wird wieder für eine stärkere Rolle des Staates argumentiert. Keine Zweifel besteht höchstens darin, dass es noch viel zu erfinden gibt.

Links:

Photo: Pixabay

The next HEInnovate webinar will take place on Thursday, the 26th January 2023 at 5pm CET and explore the system to assess the degree of digitisation of a (higher) education institution that was developed by the University of Ruse, Bulgaria – our project partner in the Erasmus+ project BeyondScale. Three contributors from the University will share their experience and work in the development and delivery of this initiative, and provide insight into an education4.0 classroom design during the webinar.

Further information: https://heinnovate.eu/en/events-webinars/heinnovate-webinar-system-determining-degree-digitisation-higher-education

Das Evaluationsteam von WPZ Research wird die zentralen Ergebnisse und Empfehlungen der Evaluation der Aufnahmeverfahren präsentieren und diese auch mit Blick auf eine mögliche Umsetzung mit den Teilnehmer*innen des Meetings diskutieren.

2023 ist das „European Year of Skills“. In einem Buchbeitrag befassen sich Verena Régent und Brigitte Ecker mit der Rolle von „transversalen Kompetenzen“ in den Hochschulsystemen von Österreich, Irland und Portugal. Das „Routledge Handbook on Comparative Economic Systems“, herausgegeben von Bruno Dallago und Sara Casagrande, wurde soeben veröffentlich.

The Routledge Handbook of Comparative Economic Systems examines the institutional bases of economies, and the different ways in which economic activity can function, be organized and governed. It examines the complexity of this academic and research field, assessing the place of comparative economic studies within economics, paying due attention to future perspectives, and presenting critically important questions, analytical methods and relative approaches. This complements the recent revival of the systemic view of economic governance, which was accelerated by the COVID-19 pandemic and likely even more the renewed East-West clash epitomized by the Russian invasion of Ukraine and the West’s reaction to it.

Brigitte Ecker, Verena Régent, Sascha Sardadvar, im Auftrag der Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH.

Jungen, innovativen und wachstumsorientierten Unternehmen kommt eine essenzielle Rolle bei der Gestaltung des Strukturwandels zu. Allerdings sehen sich (potenzielle) Gründerinnen und Gründer zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Um Entwicklungshemmnisse frühzeitig zu bekämpfen und optimale Startvoraussetzungen für junge Unternehmen zu schaffen, sind – neben direkten finanziellen Förderungen – auch Stimulierungs- und Vernetzungsmaßnahmen, Ausbildung und Coaching, der Zugang zu nationalen und internationalen Netzwerken oder die Bereitstellung von Infrastruktur notwendig.

Angesichts dessen wurden in Österreich auch zahlreiche Inkubatoren etabliert, u.a. in 2016 der Inkubator „Startup Salzburg“, dessen Programm nun nach fünf Jahren evaluiert wurde.